時間の密度と働き方―『ゾウの時間 ネズミの時間』から考える【チャレジョブセンター浦和】

こんにちは。チャレジョブセンター浦和の町田です。

皆さんは最近、『もう10月?早いなぁ』と感じたことはありませんか? 私は昨日の職員朝礼で「10月8日です…」と言った瞬間に「早いですねぇ…」というセリフがふと口をついて出ました。

子どもの頃、一年、あるいは授業の1時間や1日は永遠のように長く感じられました。しかしいつの間にか時間は足を早め、季節は駆け足で通り過ぎていきます。

本川達雄氏の『ゾウの時間 ネズミの時間-サイズの生物学-』は、この不思議な感覚に生物学的な視点から光を当ててくれる一冊です。このブログを書くずっと前から、事業所にはこの本が置かれていました。今日は、この本を参照しながら「時間」について考えてみたいと思います。

※画像はイメージです。以下同じです。

ネズミの時間は速く、ゾウの時間はゆっくり

本川氏が示したのは、生物にはそれぞれ固有の「時間」があるということでした。「生体リズム」や「生命のサイクル」といったほうが実際はぴったりするかもしれません。ネズミの心臓は一分間に六百回以上も打ちます。対してゾウの心臓は、わずか三十回ほど。ネズミの一生は二、三年、ゾウは七十年ほど生きます。しかし、それほど寿命が異なるにもかかわらず、一生の間に心臓が打つ総回数は、ゾウもネズミもおよそ二十億回でほぼ同じだそうです。

つまり、ネズミはネズミの時間を、ゾウはゾウの、それぞれ固有の時間を生きているのです。体のサイズが異なれば、時間の流れ方も異なります。ネズミにとっての一日は、ゾウにとっての一日よりもはるかに長く、密度が濃いもののように見えます。

ネズミの寿命がゾウより短いからかわいそう、とは一概には言えない。「内部的な時間感覚」を捉える必要がある、ということのようです。

子どもの時間、大人の時間

では、なぜ大人になると時間が早く過ぎるように感じるのでしょうか。 今回の本にならって言うと、それは広い意味での「代謝」が関わっているようです。子どもの体は、大人の体よりも圧倒的に速く動いています。新陳代謝は活発で、細胞は猛スピードで分裂し、体はみるみる成長します。エネルギー消費量も、体重あたりで見れば大人よりはるかに多いのです。

大人になると、体の代謝は緩やかになります。急激な成長は穏やかになり、生命としての時計は、ゆっくりと時を刻むようになります。体がゾウに近づくような感じです。ならば大人のほうがゆっくり時間が進みそうなものですが、ここが不思議なところです。どうも体内時計がゆっくりになればなるほど、外の世界の時間は相対的に速く過ぎ去っていくように感じられるようです。

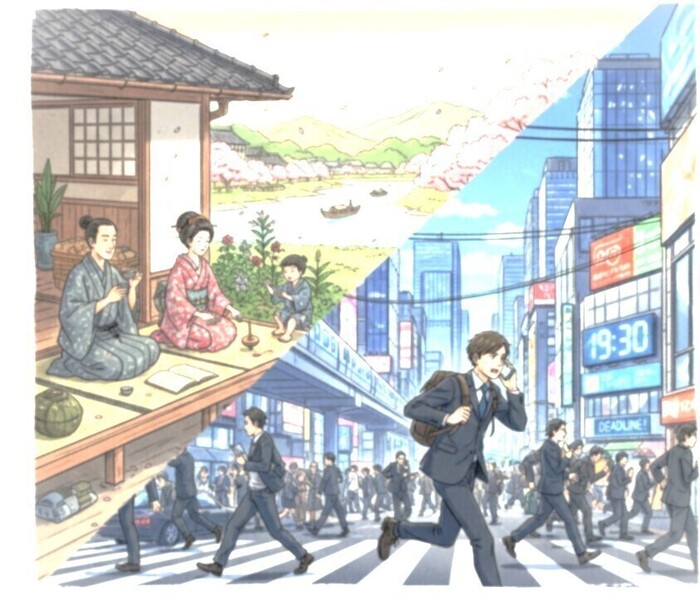

やや脱線しますが、さらに広い意味で「代謝」をとらえれば、現代の私たちは江戸時代に比べて、エネルギー消費量では数百倍を使い、情報量としては1日で江戸時代の1年分に触れているという推計があります。(※1)

現代の私たちは平均的にはゾウのように長い生涯をおくりながら、ネズミ同様に、あるいはそれ以上の忙しさのなかで生きているようにも思えます。

もう少し脱線しますと、私は子どものころからボンヤリするのが好きなのですが、大人になった今の方が、単位時間当たりの作業量は子どもの頃より優れていると思っていました。しかし、いわゆるボーっとしている状態、マインドワンダリング(こころのさまよい)という状態の頻度は、子どもよりも大人の方が多いという研究があります。(※2)

子どもは「今この瞬間」に生きているから時間が長く感じられる…。大人は心がさまよい、「今」を十分に体験していないから記憶の密度が薄く、時間が速く過ぎたように感じるということかもしれません。

大人は普段忙しすぎて、時折ボーっとしないとやっていられない、という気もしますが…。

子どもは「今この瞬間」に生きているから時間が長く感じられるとするのなら、それは「新鮮さ」も関わっているようです。大人になると、ほとんどの経験は「既知」のものになり、通勤電車も職場も休日の過ごし方もパターン化されるので、脳が省エネモードに入り、ハッと驚くことも注意深く観察することも少なくなってしまうのはないでしょうか。

就職活動という「時間」

この「新鮮さ」という視点は、時間の密度という点で、就職活動や働き方に深く関わっています。 就職活動中の方は、こんな経験をされるのではないでしょうか。毎日が新しい挑戦の連続で、一日一日が濃密に感じられる。企業研究、履歴書の作成、面接の準備、そして面接当日。一つ一つが新しい発見で、時間が長く、そして深く感じられます。

後々になって振り返って見れば…、ということになるかも知れませんが。

働き始めてからの「時間」

一方、就職して同じ仕事を何年も続けていると、一年があっという間に過ぎていくように感じることがあります。それは必ずしも悪いことばかりでなく、仕事に慣れ、効率的にこなせるようになった証拠でもあります。 ただし時には「ルーティンワークの罠」に陥ってしまうこともありますね。毎日が同じパターンの繰り返しで、記憶に残るものが少なくなってしまう。気づいたら何年も経っていて、「あれ?、自分は何が成長したんだろう…」と感じることもあるかもしれません。

「新鮮さ」を持ち続ける働き方

では、どうすればいいのでしょう。時間の加速を止めることはできないのでしょうか? 就労移行支援を利用されている皆さんは、今まさに大きな変化の時期にいます。新しい環境、新しい仲間、新しいスキル、新しい自分、新しい職場…。毎日が「初めて」の連続です。 就職した後も、この「新しさを求める姿勢」と「気づきを得た感覚」を忘れないでいただきたいと思います。

いつもと違う順番で行ってみる(ただし業務に差しさわりのない範囲で!)、ちょっとした工夫を試してみるなどでもいいかと思います。

また時には1~2分でもふと立ち止まって静かな時間を持ってみてもいいかと思います。

通われる方々の就職活動、そして就職後のキャリアが、新鮮さと発見に満ちた時間になりますように…!

チャレジョブセンター浦和では、一人ひとりのペースに合わせた就労支援を行っています。「新しい挑戦」と「気づきの瞬間」を一緒に見つけていきましょう。

(参考書籍)

『ゾウの時間 ネズミの時間-サイズの生物学-』 中公新書 本川達雄 (著) 『絵とき ゾウの時間とネズミの時間 (たくさんのふしぎ傑作集)』福音館書店 本川達雄 (著)

『スケール 生命、都市、経済をめぐる普遍的法則』(上・下)早川書房 ジェフリー・ウェスト

(※1) 1. 『大江戸えねるぎー事情』講談社 石川英輔(著)

2. JFS(ジャパン・フォー・サステナビリティ)の記事

前編:「日本の江戸時代は循環型社会だった」

後編:「日本の江戸時代は循環型社会だった(後編)」

なお江戸時代と現代の情報量の比較については、一般的言説として流通しているものです。

参考論文:「江戸の情報社会――現代のインターネット社会とパラレルに」板坂則子(著)

『國文學 : 解釈と教材の研究』學燈社 42巻11号p.26-32

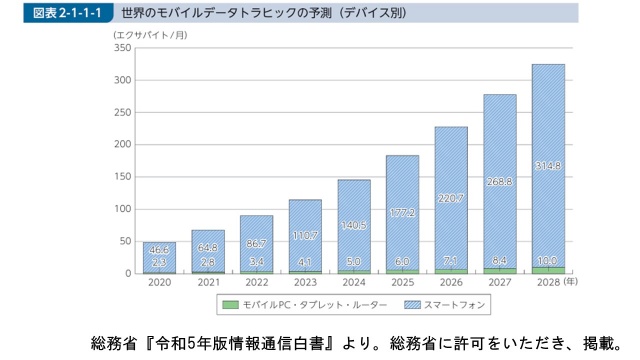

また参考まで、総務省の『令和5年版情報通信白書』(第1節 加速するデータ流通とデータ利活用-「1 データ流通量の爆発的増加」)に、世界のモバイルデータトラフィック(※)は

• 2022年末:約 90エクサバイト/月

• 2028年予測:約 325エクサバイト/月とされています。

• 2022年末:約 90エクサバイト/月

• 2028年予測:約 325エクサバイト/月とされています。

(1エクサバイト=10億ギガバイト)

計算すると:325 ÷ 90≒3.6倍

の増加が予測されていることになります。このように、今現在も情報量は急激に増え続けています。

そのため「現代は」とひとくくりにして江戸時代の情報量と比較することが、実際には困難であることがうかがえます。

(※)携帯電話会社の回線(4Gや5Gなど)を使ってインターネットに送受信する情報量のこと。

(※2)

1. Development and validation of children’s mind wandering scales Frontiers in Public Health

(子どものマインドワンダリング尺度の開発と妥当性検証)

Zhiwei Cao, Ying Huang, Xiaolan Song, Qun Ye(著)

掲載誌: Frontiers in Public Health(Children and Health セクション)

成人の日常生活におけるマインドワンダリングの頻度は46.9%と高く、少なくとも30%のサンプルがほぼすべての活動中にマインドワンダリングが起こると回答しています。一方、子どものマインドワンダリング頻度は20-33%に達することが示されています。

2. The link between mind wandering and learning in children Journal of Experimental Child Psychology

(子どもにおけるマインドワンダリングと学習の関連)

Jessica Cherry,Teresa McCormack,Agnieszka J. Jaroslawska(著)

成人は日常生活の30-50%をマインドワンダリングに費やしていると推定される一方、子ども期に関する少数の研究では、比較可能な数値として20-33%が得られています。

☆★☆★☆★

インスタグラムもぜひご覧ください♪

アカウント名:challe_job_urawa_

ご希望された方には、お弁当も提供しています。

☆★☆★☆★

#就労移行

#チャレジョブセンター浦和

#チャレジョブ

#ゾウの時間ネズミの時間

#マインドワンダリング